Un altro contributo fondamentale è venuto dagli studi di Valerio Ferrari, a lui si deve la ricostruzione organica di una serie di odonimi ed i toponimi di alcune località su cui la Strada Regina insisteva e che ne tradiscono la presenza nei documenti d’archivio.

Oltre al fondamentale Emergenze toponomastiche lungo un tratto della via romana Mediolanum-Cremona , fanno al caso nostro alcuni studi pubblicati nell’Atlante toponomastico della Provincia di Cremona, in particolare quelli relativi ai Comuni di Chieve e San Bassano, che permettono di fissare l’arco temporale in cui la strada doveva essere in uso. In Toponomastica di Chieve formula l’ipotesi che la realizzazione della strada sia da collocarsi almeno all’età imperiale:

“[La Strada Regina n.d.r.] svolgeva il suo percorso per breve tratto anche in agro di Chieve, nella sua porzione meridionale, lasciando però memoria palese di sé, oltre che nella topografia dell’area, in due straordinari toponimi non più viventi – a quanto consti – ma conservati in alcune carte d’archivio pertinenti al territorio in esame. Il primo, che si deve ritenere senza dubbio il più interessante ed eccezionale, compare in una pergamena del 1174 e riguarda il possesso di alcune terre giacenti in loco et fundo Clivi, in contrada ubi dicitur Avosta (CDLaud., II, 79); località richiamata ancora nel 1184 nella medesima forma grafica – ubi dicitur in Avosta (CDLaud., II, 137) – e rinominata nel 1186 nella variante di ubi dicitur Agusta (CDLaud., II, 145). Ora le tre attestazioni medievali non sembrano suscitare molte incertezza sull’etimologia del toponimo che ricondurrei senza troppe esitazioni ad una *(via, strafa) augusta, identificandone il motivo ispiratore nel tracciato della strada romana in argomento. Tale denominazione induce, pertanto, a collocare cronologicamente l’infrastruttura viaria quantomeno in età imperiale e a considerarla, perciò, più recente di quell’altra appena descritta [ Mediolanum-Laus Pompeia-Cremona n.d.r] . Della recenziorità di questa via publica nei confronti dell’assetto territoriale di contesto parrebbe essere indizio evidente anche il suo andamento trasversale rispetto alla maglia centuriale, che ne risulta intersecata in modo incurante della limitatio antecedente, suggerendo l’idea di una sua progettazione seriore, con l’unico scopo di congiungere tramite una linea retta – e quindi seguendo il criterio della minore distanza – due centri urbani importanti, senza nessun apparente interesse per le preesistenze, anche insediative, attraversate.”

La Strada Regina dunque sarebbe stata realizzata in età imperiale probabilmente per necessità militari (?) [v. Piantelli e Spadari. Ma in quale occasione?] e caduta in disuso, o meglio, avrebbe supportato poi traffici locali (non è presente sulla tabula Peutingeriana) per poi tornare ad essere utilizzata servendo i pellegrinaggi medievali.

Sempre Ferrari evidenzia come nel medioevo in località San Giacomo fossero presenti ben due xenodochi dedicati probabilmente alla cura dei pellegrini che transitavano in direzione di Roma e della Terra Santa:

La migliore e più vicina testimonianza ci viene da una pergamena del 1158 relativa alla ecclesia una sita in loco qui dicitur Ripa Scorticata sub onore et vocabulo Sancti Iacobi, et similiter de ospitali ipsius ecclesie Sancti Iacobi sito in eodem curtile cum ipsa ecclesia, a parte monte vie que pergit inter aliud ospitale de Yerusalem, quod est a parte meridie ipsius vie, et hoc ospitale et ecclesia

Sancti Iacobi que est Cremonensis episcopii… (cfr. CCr. II, 299-300).

Ferrari ipotizza che da qui i pellegrini discendessero via fiume verso il Po giustificando così la mancanza di toponimi sull’ultimo tratto di strada verso Cremona altrove invece molto presenti.

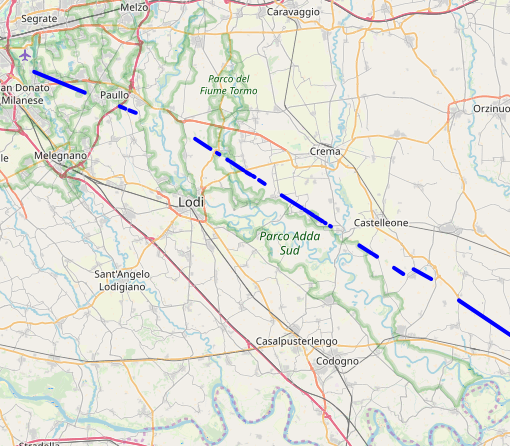

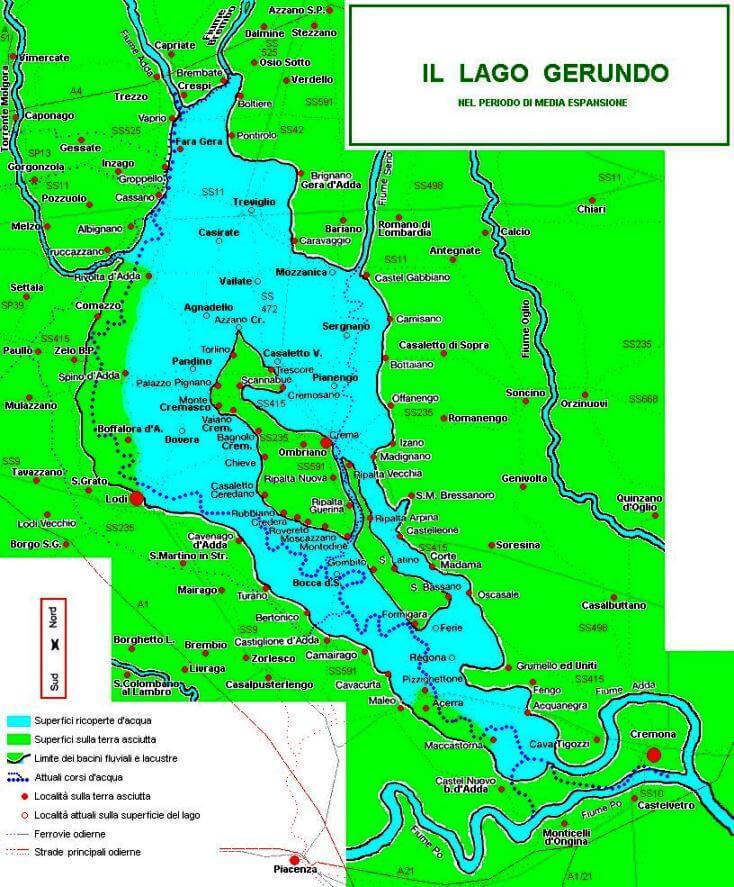

[Rispetto alla questione della datazione mi pare interessante sollevare il problema della presenza del Lago Gerundo. La Strada Regina attraversava il primo braccio del lago all’altezza di San Latino e il secondo dopo Casaletto Ceredano. Considerando che ancora nel 1110 d.C., il monaco Sabbio, nelle sue memorie sulla città di Lodi, sostiene che “ in quel tempo vide che quel lago esisteva ancora, così come sulla piccola penisola del colle Eghezzone, erano presenti colonne con anelli per l’ormeggio delle barche” (vedi qui) è necessario porre il problema su come dovesse avvenire l’attraversamento di questo lago, o più probabilmente, palude.

A questo proposito è interessante notare come ne “La strada romana Mediolanum-Cremona” sia presente un riferimento al metodo di costruzione delle strade romane in ambito palustre:

In casi particolari la preparazione della strada poteva variare, come in corrispondenza delle zone paludose, dove si ricorreva all’impiego di palificazioni lignee nonché a complesse strutture a graticcio.

Quasi a voler ipotizzare una risposta ad una questione che però il libro non pone mai: come faceva la Strada Regina ad attraversare il lago Gerundo?

Segnalo un altro aspetto a mio avviso interessante: il tracciato sull’Insula Fulcheria si mantiene sulla sponda sud orientale per poi passare a quella occidentale dopo aver attraversato il fiume Serio all’altezza di Montodine. Senza deviare dalla traiettoria, la strada si mantiene sempre “all’asciutto” sulle sponde del Lago per inabissarsi poi a Chieve (dalle famose, per i cremaschi, Còste da Céf).

Estensione supposta del lago Gerundo, confrontata con gli insediamenti attuali. Da Wikipedia.it

Secondo me la tematica meriterebbe un approfondimento]